体の歪み・傾きと左右の足の長さの違いについて

ウエストや肩の高さが左右で違う。

パンツの裾丈が左右で違う。

などの様に「体の歪み」を自覚している方は珍しくありません。また、整体などでも「足の長さの左右差」を1つの指標にする場合もあります。今回は、体の歪みを語るうえで一般的なものでもある「足の長さの左右差について」です。

この記事は約3分で読み終えることができます。

左右の足の長さが違う原因

以下の二つに大別することが出来ます。

・足の付け根から足先までの「純粋な足の長さ」が左右で異なるケース。

・足の付け根から足先までの長さは同じだけど「体の歪みによって」左右差が生じているケース。(あたかも、短いように“見える”ケース)

前者の場合には

・成長期の骨端軟骨部の骨折(成長期に存在する骨の両端にある伸びしろ部分)

・股関節の変形などにより骨が扁平化している場合

・すねが彎曲している場合

などが考えられます。

言われたら当たり前に思われる方が大半だと思いますが、この2つの異なるケースを混同されている方は少なくありません。前者の場合には、残念ながら「治りません」。足の長さが左右で異なるということは、上半身も傾く・歪むということになります。インソールなどで物理的な左右差を埋めることも場合によっては必要になります。

後者の「体の歪みによって、足の長さに左右差を生じているケース」では正しい施術によって改善が望めます。理由は、施術によって骨ではなく「関節部分が変わる」からです。関節部分の「詰まり」「捻じれ」などを改善するとその分だけ長さに変化が生じます。

足の長さの左右差は異常なのか

これには以下の2つの事を考慮する必要があります。

・「土台が傾く(足の長さが左右で異なる)と上半身が傾く」というハード面の問題。

・足の長さが左右で異なるということは、神経の働きにも左右差が生じているだろうと考えるソフト面の問題。

前者のハード面だけを考えている先生の場合には「足の長さが左右で違うのは誰しもがそうなので、気にする必要はない」という様に評価されます。もしくは、営業トークで「足の長さが左右で違うと骨盤が歪んで・・・」という様に過度にその点にフォーカスされている場合もあります。もしかすると、あなたもそのどちらかの様な説明を受けた経験があったり、これからあるかもしれません。でも本来は、「足の長さの左右差は」後者を見る為の1つの指標に過ぎません。

【それ以下でもそれ以上でもなく、ただの1つの指標なのです。】

従って、「足の長さの左右差に関して」過度に否定したり肯定したりするようなものでは“本来は”ありません。

因みに、歪みが引き起こす一番のデメリットは【歪みがある=どこかの関節の可動域に制限がある=筋肉のテンションが変わる=筋紡錘や腱紡錘という筋肉の長さを小脳経由で脳に伝える情報量や質がネガティヴになる=脳にとって非常に重要な身体からのボトムアップ式の情報量や質がネガティブになる=脳の活動量にネガティブな影響を及ぼす可能性が高い=トップダウン式の脳からの命令の質が従来よりもネガティブになる=代謝が低下する可能性がある】ということです。

これらをありがちな例で言うと、寝たきりになることで認知症が進んだり、運動を始めると活力が上がったりということになります。

その点については↓の記事をご覧下さい。

足の長さの左右差が、神経の左右差を表している理由

私達の体は、脳から脊髄(背骨の中)、各関節や各筋肉、各臓器へと指令が送られています。逆に、各関節や各筋肉、各臓器からも必要な情報が脊髄(背骨の中)、脳へと伝わっています。

このように終わりのないループが続くことで生命活動を維持している訳です。例で言えば、あなたの足首や足の指がスマホやPC画面を見ている今現在、曲がっているか伸びているかは「改めて目で見るまでもなく」自覚出来るハズです。また、特別意識しなくても、ある程度の時間が経てば「体が勝手に足首や指の角度を変えて固まらないようにしている」と思います。これらは、脳と足首や足の指の間での情報のやりとりが自動的に行われているからです。

本来は、その過程で「体の歪みによる足の長さの左右差も」正常化されているハズだし、されているのが望ましい訳です。でも、されていない1つの証として足の長さに左右差がある。逆に施術によって「足の長さの左右差が正せた」ということはこれらの過程に変化が及んだのではないか??という1つの指標として用いられています。

左右の足の長さを整えるには

「弱い力で体を正しても(矯正しても)スグに戻るのでは?」という話を極稀に耳にすることがあります。必ずしも暴言や暴力で注意されたらば、思考やそれに起因した言動が変わると私は考えておらず、優しく諭されても「響けば」言動が変わることもあると個人的な経験から考えております。あなたが「脚の長さの左右差をなんとかしたいと思われる場合には」物ではなく、構造面は千差万別、機能面は人類ほぼ共通な人間が相手であることを忘れないで頂けたらその分だけ目的達成率が高まると思います。

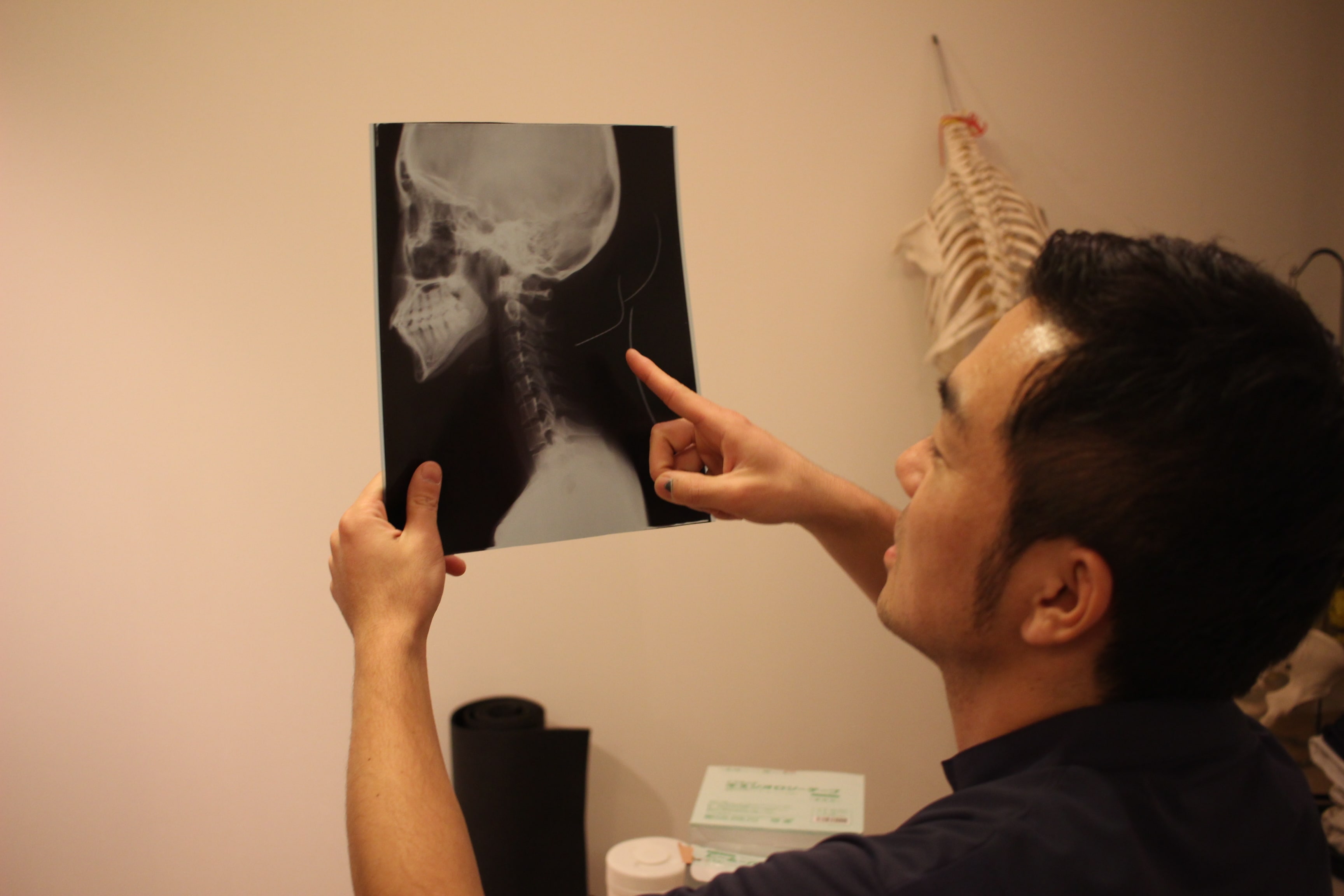

適切な矯正の為に必要な検査

↓背骨から出る神経の温度の左右差をチェックします。

左右差があるから異常ではなく、左右差がある中で特にどこの左右差が大きいのか?をみていきます。

関節の状態を

・静止状態

・動かした状態

で触診していきます。

・深さ

・捻じれ度合い

・傾き度合い

を把握することで、矯正の際の方向や深さ、角度を決定します。

レントゲン検査では、これらは分かりません。但し、レントゲン画像でないと「骨の変形度合い」は分かりません。

背骨も積み木と同じで、1つ1つが綺麗な形の骨が積み重なっていれば、「真っすぐ上に積み上がる」訳なので、姿勢は改善しやすくなります。反面、1つ1つの背骨が変形して「台形」のようになっていたらどうでしょうか。

台形を積み重ねても、「不安定」ですよね?

従って、1つ1つの背骨が変形していれば、その分だけ歪みを正すことは難しくなります。つまり、足の長さの左右差を正すことも困難になります。

足の長さは一度揃えたら持続するのか?

私たちは生きているので、効果が永続的に続くこと等あり得ません。体には、恒常性を維持する機能(ホメオスタシス)が備わっています。歪むことが悪なのではなくて、歪むことで筋肉などの損傷を防いだり神経の捻れを防いだりと体を守っている面や良くも悪くも「あなた仕様の身体にカスタマイズしている」という面もあります。

問題は、それが「過剰に」なってしまうことです。歪んでいても良いので時と場合によってその都度、体を傷めることなく対応出来る「フレキシブル」な状態にしておくことが(年齢を重ねた際の変形を最小限にしたり、避けられる筋肉や関節の問題を遠ざけるうえで)現実的だと考えています。

その為の一つの手段が”施術を受けること”だとお考え頂けたらば幸いです。

カイロプラクティックに関するその他の記事

体・姿勢の歪みを正すには

バランスの良い食事。 ライフワークバランス。 ホルモンバランス・・・ 私達の生活において【バランス】はとても重要です。 さて、【姿勢】についてもバランスを保つ為に身体は日々【微調整を繰り返して...

カイロプラクティック(当院)と整形外科、西洋医学と東洋医学について

この仕事を18年していると「この方は、まだ私の言う事に対して半信半疑に思われているだろうなぁ」と経験からか不要な邪推をしてしまうことが度々あります(笑) 当然ながら、初めてやご通院間もない患者...

手足の神経痛・しびれを引き起こす【脊柱管狭窄症やヘルニア・坐骨神経痛】について

神経痛の場合には、基本的には症状の現れている部分に問題はありません。 つまり、しびれている腕や足に手を施しても一時的な効果しか得られません。 また、神経痛やしびれがは、【痛みやこり、張り感】を引き...

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:00-12:00 | |||||||

| 16:00-21:00 |

- 水(第2, 4, 5)は午後休診

- 土は14:00まで

ご予約・お問い合わせはこちらから

03-3714-3855