腱損傷と肩関節周囲炎(スポーツ障害含む)

身体と神経・脳の関係性に興味がある私は数カ月前に神経を考慮したエクササイズの講習会に参加しました。そこに参加していた小学生サッカーの指導者の方のチームにおける神経に対する取り組みに興味を持ち、9月に山形まで見に行って来ました。僭越ながら、指導を見ながらメモを取って、帰って来てから見返すほどの内容やその為のプランニングを含めた準備、子供達への目配り、褒め方に「本当に指導が好きなんだろな」というのが溢れ出ている、そんな素晴らしい方とご一緒出来た素晴らしい遠征でした。神経の話はまたの機会にして、今回はその練習後に案内して頂いた山寺で頭をよぎった「腱損傷」についてです。

四十肩・五十肩の一因に代表される腱板損傷

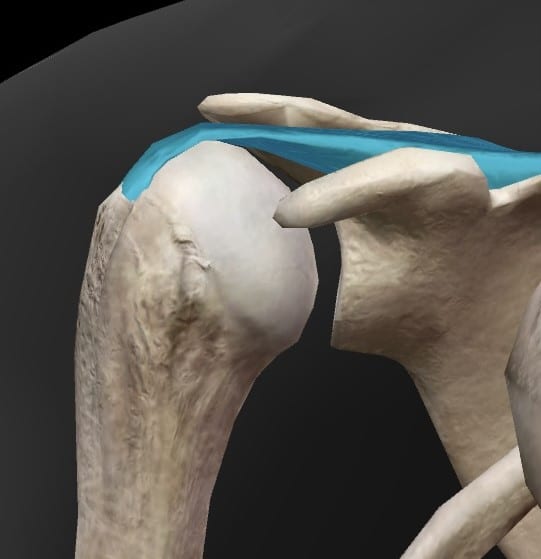

腱板損傷で傷むことが多い筋肉に棘上筋というものがあります。その本題に入る前に用語の整理をしましょう。腱板とは、この棘上筋、棘下筋、小円筋・肩甲下筋という4筋の総称です。また、筋肉の両端部分を腱と言います。従って、腱板損傷という大きな枠の中に棘上筋損傷があり、棘上筋損傷という中に棘上筋腱損傷が含まれているという関係性です。この名称の違いで困惑されている方や軽視または悲観している方も時々いる為に、この関係性を先ずはご理解下さい。更に、インピンジメント症候群との関係性も整理が必要です。インピンジメント症候群は、インピンジメントという状態(衝突や挟み込み)をイメージした方が容易に思います。例えば同じ棘上筋損傷でも、インピンジメント症候群による棘上筋腱損傷、打撲による棘上筋腱損傷・・・というような関係性をご理解頂くとシンプルになるかと思います。また、四十肩・五十肩は肩関節周囲炎という病名ですが、これは多くの病態を含んだ総称です。今回の例でいえば、棘上筋損傷で四十肩や五十肩(肩関節周囲炎)となる場合もありますという話になります。

腱損傷の理由の1つは”摩耗”

私には↓この滑車が

肩の関節の↓棘上筋

↓膝の大腿四頭筋(大腿直筋・膝蓋腱)に見えました。

(今回は膝は一旦、置いておいて)上図の棘上筋は屋根に当たる肩甲骨と床に当たる上腕骨の間で挟まれることで摩耗、損傷します。本来は、脇を開くような動作の際には肩甲骨も動くことで屋根部分と上腕骨の相対的な位置関係は(分かりやすく言えば)変わりません。でも、棘上筋の屋根部分に該当する肩甲骨側が動かないと、床である上腕骨が近付いて来ることから棘上筋が挟まれてしまいます。また、例えばマウス動作の様に腕をテーブル上に置くことで上腕骨が下方向(足方向)に逃げない状況下において、肩甲骨側が寄って来てしまう状態も同様です。うつ伏せでスマホを見たりした際にも同様に上腕骨の逃げ場を奪ったうえで、肩甲骨側を押し付けている可能性があることから、棘上筋が挟まれてしまうリスク、それに準じた摩耗、損傷に至る可能性が考えられます。筋肉も腱も皮膚や爪と同様に日々、新陳代謝を繰り返しています。でも、この様な姿勢を強いていると加齢も相まって、回復が追い付かないという事態に陥る訳です。

棘上筋が傷んでいると支障が出る動作

上図の棘上筋が「伸びたり」「縮んだり」する角度において、摩耗、損傷した傷にストレスが掛かるから痛みが出ます。つまり、結帯動作というような着物の人が帯を結ぶような動作、つまり腰や背中を洗う、掻く、女性であれば下着を止める動作では「伸びる」為に痛む。結髪動作というような髪を後ろで結うような動作では「縮む」為に痛むことが多い訳です。

動かせば良いのは本当??

例えば、あなたの手指があかぎれている、または膝を擦りむいているとします。その際に指を曲げ伸ばしせざるを得ない場合、膝の屈伸をせざるを得ない場合と、しなくて良い人の場合にはどちらのケースの方が手指のあかぎれや膝の擦り傷は早く治るでしょうか。傷が外から見えているか否かという違いだけで同じ事象が起こっています。因みに、体重比で約10%ある腕をぶら下げて歩いているだけでも、棘上筋は「伸びる」可能性があります。だから、時期によってはコートのポケットに手を入れたり、三角巾で吊ることも重要です。当然、腕の重さが増すこと、即ちそちら側の手で買い物袋を下げる等も改善を妨げる可能性があります。積極的に動かすべきなのは、傷が治ってからの話です。当初は痛みのない動き、なるべく棘上筋に負担が掛からない肢位や動きを積極的にすることが私は有益ではないかという考えです。

腱は筋肉に比べて血流が乏しい為に治りが悪い

これは棘上筋に関わらずに、筋肉と比較して腱の血流は元々乏しいです。従って、動脈による回復に必要な酸素や栄養の配送が少ないことを意味します。つまり、なるべく傷を最小限、最低限に抑えるかが重要になります。なぜなら、腱が傷んでしまったら、回復に時間が掛かるのは既に決まっているからです。ここで腱の役割を理解しましょう。腱は、筋肉の伸び縮み(収縮)を骨に伝え、関節を動かすことで動作を遂行する役割を担っています。だから、腱には安定性が必要な為に、基本的には伸びません。筋肉の収縮を効率よく伝達する為に過度な柔軟性があってはいけないのです。そこで、腱の分も伸び縮みを担当している筋肉に伸び縮みをする能力が無かったらどうなるでしょうか。これはアキレス腱も膝蓋腱(膝のお皿の下でジャンパー膝や成長期のオスグッドと関係)も、腓骨筋腱(外くるぶしの下)、短橈側手根伸筋腱(テニス肘)なども同様です。ここで多くの方が誤解されるポイントがあるので補足します。筋肉が緩み過ぎたら(程よい張力が無かったら)、腱に伝わる力、伝達効率が下がるという点です。昭和、平成と違って運動前の静的ストレッチの是非が問われている理由の1つがこれです。もちろん、それを考慮していないマッサージも同様です。どんなことにもメリットとデメリットの両面があるのが当然だと私は考えていますが、筋肉を柔らかくすることにもデメリットが当然あります。これは忘れられがちなのでご留意下さい。

腱のトラブル、腱損傷を治すために

ここまで述べたように、腱のトラブルには筋肉自体の問題があるのでそれを考慮することは大前提です。同時に、傷んだ腱自体の修復を促すことも不可欠です。腱自体にどの様なことをすれば、どのような刺激を加えれば腱の物理的な修復が進むのかは、医学的にある程度分かって来ています。「伸張性収縮(エキセントリック収縮)」という刺激です。簡単に言えば、伸ばされる力にブレーキを掛けるような力の入れ方の際に筋肉に起こる収縮様式のことです。でも、くれぐれもその方法を検索して「これで治るんだ!」と短絡的に考えて実行しないで下さい。他のことと同様にメリットとデメリットは表裏一体です。ここで述べている私は会ったことがない方であれば当然、会ったことのある方であっても、あなたの「今」を知りません。いかに、その状況に応じてデメリットを最小化しつつメリットを最大化出来るのかが全てで、それには知識や経験がないと不可能だと私は考えています。

私だったら

私が診させて頂くような分野は「鍛えれば」「柔らかくすれば」「鎮痛剤で」の様にまだまだ旧態依然の方法や理屈がまかり通ってしまうことが多い分野でもありますが、掘り下げれば本当は明らかになってきていることや進歩している面も多くあります。お世話になったサッカーチームの指導は、その面でも本当に素晴らしかったです。その反面、たまたま目にした隣のコートにおける走高跳の中学生に対しての失敗した際の

「何で、跳べないんだ!!」

という大人の声にはやや複雑な感情を覚えました。関係性を含めた背景を一切知らず、そこに労力を使ったこともない、求められてもいない私が意見をするのは失礼でしょう。でも、その光景が新幹線の中でも頭から離れずに考えたのは「自分だったらどうするか?」です。

①走高跳の踏み込み、バーを越える際の動作それぞれに必要な各部位の関節可動域チェック

➁その関節可動域を発揮する為に不可欠な安定性が必要な各部位の筋力チェック

③助走時に必要な動作の各部位の可動域のチェック

④助走時にその関節可動域を発揮する為に不可欠な安定性が必要な各部位の筋力チェック

⑤クラムジーを考慮して現在の発育・成長フェーズを判断する為に計算式で算出

⑥イメージと身体操作のギャップの有無を診る為に小脳や脳幹機能をチェック

⑦暑さによるパフォーマンス低下を考慮して体温の測定

⑧オーバートレーニング面を考慮して体重測定

これらは私一人で出来るのでそれでも改善されなければ、貧血などを考慮して内科受診を勧め、それも正常であれば本人のモチベーション面を対象に以下のように伝えます。

「瞬発系は、2週間位ならば練習を休んでも急に落ちないから、ちょっと練習を休んでみない?もちろん、怒ったりしないし、遊ぶとか勉強する、休むとか全てが走高跳にも繋がると個人的には思うんだけど、どう思う?これは命令じゃないし、自分の考えがあるなら、それを邪魔するつもりはないからね」と伝えます。(これがきっかけで道を逸れてしまう子、悩んでしまう子もいるので事前に親御さんには相談します)

私は中2の際にそのような状況下で誰にも強いられていないのに立ち止まる勇気がなく、ケガをして3回の手術経験があります。高3時には全国大会に出たチームの一員(ケガではなく下手過ぎてベンチか応援席が定位置)だったので休むことで居場所がなくなる恐怖(代わりは大勢いる)やそんなことが許され難い環境であることも経験としてあります。でも、成長過程、上昇過程にいる子供であれば私はこのようにするかな・・・と一人、正解のない問いに色々と考えてしまいました。

ここで私の仕事に話を戻すと、科学的に正しい施術、科学的な根拠がある方法も求められることが多い訳ですが、その際に痛感するのは

「やったり、やらなかったりで効果が証明されている方法はほぼ無い」

という点です。(それではサンプルの質が悪いことから、そもそも信憑性のあるデータが取れないことももちろんあります)更には私も含めて、成人は生物的には上昇過程は既に経験済みで今現在は既にそこにはいない事実が改善の難易度を時間経過と共に更に上げていることになります。ここを、どう捉えて、どう落とし込んでいくのか、成長期には持ち得ないそれぞれの方の知識や経験をお借りしながらいかに結果に昇華していくのか?が私の最大の課題でしょう。今回はそんなことを多く考えさせられた遠征でした。決して科学的とはいえないソフトな分野からこの世界に入り、全てを分かったかの様な気持ちで生計を立てながら7年を過ごし、そんな自分が急に恥ずかしくなって方向を転換して15年の私の今日の意見ですが、どちらにも良し悪しがあり、そのバランスが重要なのではないかと思っています。その為にも私がすべきことは”考える”と”行動する”の両輪を回すことだと考えています。今回の記事が、何かの参考になれば幸いです。

参考

スポーツリハビリテーションの臨床

船橋整形外科方式 肩と肘のリハビリテーション

肉体改造のピラミッド トレーニング編

NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識

JFAサッカー指導教本

姿勢と運動の力学がやさしくわかる本

スポーツ動作の科学

臨床スポーツ医学 2024 6 vol 41

臨床スポーツ医学 2025 6 vol42

陸上競技の筋力トレーニング

2025. 10.6

スポーツ障害に関するその他の記事

成長期の運動をしている子の膝前面の痛み(オスグッド・シュラッター病)

成長期の運動をしている子供の膝の前面の痛みで有名なのが【オスグッド・シュラッター病】です。今回は、 オスグッド・シュラッター病 をお抱えの方やその親御さん向けに治療法として一般的なストレッチの効果の...

朝起きて歩くと足裏が痛い足底筋膜炎(足底腱膜炎)と アキレス腱炎について

✅朝起きて歩き出すと足裏が痛い。 ✅少し経つと痛みが無くなる、楽になる。 今回は、足裏の痛みについてです。この記事は約2分で読み終えることが出来ます。 ...

テーピングをする意味と価値について

私は当然ながら医師ではないので、患者様の症状に対して用いることが出来る武器が非常に限られています。 ・自分の手 ・自分の頭 ・ベッド ・テーピング ・アイシング用の保冷...

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:00-12:00 | |||||||

| 16:00-21:00 |

- 水(第2, 4, 5)は午後休診

- 土は14:00まで

ご予約・お問い合わせはこちらから

03-3714-3855